我把脖子睡歪了。

严格地说,我是把脖子睡得不能歪了。只能像个有理想的五四青年一样负气地梗着脖子,俗话说这叫“落(lao)枕”。

其实我的睡姿一向都不好,到今天才落枕已经要偷笑了。自小我有事没事喜欢在床上赖着,放假的时候简直就像一个残疾人,恨不能把饭都端来床上吃。我爸总是语重心长地给我讲一个故事:XX年当他壮年的时候,因病住院一个月。有天偷偷骑车从医院溜出去,竟然在路上被一个大姑娘撞个跟头——一个精壮小伙子,躺了一个月虚弱得连大姑娘都不如了,你话可怕不可怕?可是我没所谓的啊,我本来就是女的,如果被大姑娘撞倒了也不稀奇啊?于是我妈就吓唬我说:“老这么躺着当心得枕秃啊!”

我那时候并不知道“枕秃”是婴儿专利,而且最主要是由缺钙造成的。我以为照我这么躺下去,头发真的会掉光。于是就翻个身趴下去睡——我妈又来了,“趴着睡对心脏不好啊,睡觉容易靥住,而且会将胸压扁……” 我拜托你啊,胸有那么容易被压扁的吗?要是压哪块肉哪块肉就扁,大家还那么辛苦减肥干什么。

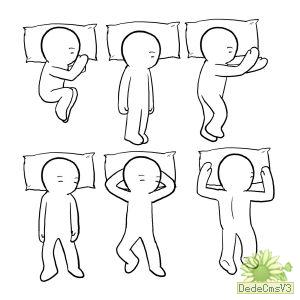

关于睡姿,医生们就有一套关于怎么睡最有利健康的理论,总的来说就是仰面朝天面色安详的样子,有多少人能那么老实呢。坊间就流行很多诸如从睡姿看性格的说法,神神化化。传说侧卧着弯曲成一只虾米的样子,是极度缺乏安全感的表现,论据是婴儿在子宫里就是这么个姿势——我以前从来不侧卧,未见得我多有安全感,而是那时候太瘦,侧卧时被一身骨头咯得辗转反侧。可见只要能睡着的姿势,就是好姿势。

不知道是不是因为韧带太好呢?我的睡姿总是很匪夷所思的,最常见的一种……你看过《喜剧之王》么?周星驰在片场做茄哩啡,导演就嫌他死得唧唧歪歪,招一旁的成龙过来,“死一个给咱们瞧瞧。”龙少马上干脆利索地倒在地上,获得导演大力赞扬——就是那个姿势了。大概我也有潜质做个非常专业的死茄哩啡。